Revista Argentina de Humanidades y Ciencias Sociales |

||||||||||||||||

Volumen 11, nº 2 (2013) |

||||||||||||||||

| Avatares de la improvisación y la estética de los vínculos |

||||||||||||||||

|

por Beatriz Massuco |

||||||||||||||||

Licenciada y profesora en ciencias antropológicas. Profesora titular permanente de la Carrera de Musicoterapia, Universidad Abierta Interamercana (UAI) Buenos Aires |

||||||||||||||||

| Resumen | ||||||||||||||||

El hacer nos ha convocado a meternos en el laberinto de la improvisación y la estética de los vínculos desde distintos lenguajes. Recuperar una experiencia educativa que vivenciamos durante la última dictadura militar 1976-1983 en Argentina, para avanzar en la estrategia de pensar la improvisación también como acto transformador, de resistencia , e intentar un aporte a la pedagogía de la memoria. Retomar tres experiencias cercanas en el campo de la Educación Superior y la cotidianeidad tanto para pensar la improvisación como una perspectiva en la transmisión de conocimientos y saberes, como para interpelarnos respecto de la estética de los vínculos. Nos proponemos identificar en momentos y espacios de acciones y discursos cotidianos y profesionales la improvisación y la estética vincular como despliegue de lo personal y colectivo. Reflexionamos tomando como uno de los marcos rectores de nuestra búsqueda los aportes que propone la antropología teatral, entramados con la formación y trayectoria profesional. |

||||||||||||||||

| Palabras clave | ||||||||||||||||

| Improvisación, estética, vínculo, encuentro, transformación. | ||||||||||||||||

| Improvisation and an aesthetics of links | ||||||||||||||||

| Abstract | ||||||||||||||||

Practice has made us go from different languages into the labyrinth of improvisation and an aesthetics of links. Our goal is to recover our educational experience during the military dictartoship (1976-1983) in an attempt to go further by considering improvisation strategies as a transforming act, which involves resistance, in order to contribute to a pedagogy of memory. |

||||||||||||||||

Key words |

||||||||||||||||

| Improvisation, aesthetic, link, encounter, transformation | ||||||||||||||||

| ........................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||

| Recibido: 10 de noviembre de 2013. |

||||||||||||||||

| Aceptado: 15 de noviembre de 2013. | ||||||||||||||||

| Para citar este artículo: Rev. Arg. Hum Cienc. Soc. 2013; 11(2). Disponible en internet: http://www.sai.com.ar/metodologia/rahycs/rahycs_v11_n2_02.htm | ||||||||||||||||

| ......................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||

| INTRODUCCIÓN | ||||||||||||||||

La propuesta de esta presentación se enmarca en aspectos de mi cotidianeidad y mi quehacer académico, lejano y cercano. I. ¿La improvisación como espacio de resistencia? Esto me ha permitido reconocer en la improvisación momentos en que la comunicación circula desde la entrega al deseo de transmitir conocimiento para lo cual es imprescindible que haya una rigurosa apropiación del mismo a partir de lo conceptual, de lo procedimental, de lo operativo; que va a variar según la naturaleza de los campos que se aborden, según los lenguajes, según los saberes cotidianos. Y así reforzamos la idea de que Improvisar es también detenerse en la observación, el diálogo con las/os otras/os, la percepción de las lógicas de los/as otros/as, las herramientas para la interpelación de la realidad que nos permita buscar desde allí saberes, conocimientos para avanzar en acciones significativas que abran horizontes de sentidos hacia nuevos momentos, espacios, procesos que permitan nuevas adquisiciones y se expresen en producciones que entramen acción-transformación y acompañen también lo actitudinal. Desde el análisis de una experiencia pasada y las perspectivas de transmisión de saberes y conocimientos de nuestro hacer actual, considero que improvisar es entramar hilos de plata flexibles y férreos. -Que se desafíen en la socialización y el placer por el conocimiento. II. ¿La improvisación como perspectiva en la transmisión de conocimientos y saberes?

III. Puente y canoa en la improvisación colectiva Uno de los marcos clave para avanzar en este trabajo son los aportes que propone la antropología teatral desde Eugenio Barba, que voy entramando con las propias miradas de la formación y de las perspectivas de la experiencia generacional. Considero que, tanto las actividades espontáneas en la cotidianeidad que disparan sentidos sociales como las intervenciones profesionales espontáneas en el campo de la educación superior, pueden desplegar lo colectivo cuando en el encuentro se entrama la comunicación con el horizonte de los deseos y el disfrute de avanzar con y en el conocimiento y las vivencias en la praxis. Estoy pensando la improvisación en el marco de la transmisión de conocimientos y saberes desde el lugar de la osadía que permita armar un viaje ya sea en el ámbito académico como en el cotidiano, en el que la posibilidad de moverse con los discursos y las acciones , manifieste modos de pensar y vivenciar las realidades que pueda, tanto recorrer puente entre la teoría -- la práctica y la acción-- el pensamiento; como también equipar la canoa para fluir en el recorrido del viaje según los niveles del agua , los sedimentos de orilla a orilla , los juncales , las toscas de las costas; según las cargas internas-externas con que emprendamos el viaje; los anclajes probables de acuerdo a decisiones e imprevistos. Para remar hay que entrenarse, conocer acerca de la canoa, los remos, la corriente del río, los cambios del clima, los sedimentos del cauce, las propias habilidades, la armonía de los movimientos cuando no se anda sola/o. Para improvisar, también.

En la UAI (Universidad Abierta Interamericana), en la Lic. de Musicoterapia, comparto desde la metodología y la escritura académica el espacio con la Prof. G. Paterlini, musicoterapeuta, y las/los alumnas/os que cursan el espacio. Cada alumno/a expone en qué situación está respecto de su trabajo final. Improvisamos intervenciones de acuerdo a las temáticas y las necesidades metodológicas para la producción confiable y válida de conocimientos. ¿Qué se pone en juego? La escucha, el diálogo, el intento de comprender la lógica del otro –que puede interpelar la propia–, la búsqueda en nuestros propios recorridos profesionales y en ella la formalización de un código que se pueda compartir; la práctica interdisciplinar situada institucionalmente en clave de cooperación; la vivencia del proceso de producción y la concreción de un producto. Es así como, desde esta práctica académica, la improvisación no tiene que permitir sólo una mirada monocular disciplinar, particular, que muchas veces exagera presunciones de saber y certidumbre en el campo específico, que evitan algunas veces, los despliegues personales y colectivos. Así avanzamos en los procesos que se van desarrollando de manera colaborativa para llegar a los productos: trabajos finales: ambos (proceso-producto) únicos, colectivos y singulares. En la improvisación intentamos crear condiciones para trascender la lógica binaria y cientificista a fin de tensionar: libertad-organización; intención-acción, igualdad-poder, presentando nudos e interrogantes que permitan la interpelación fundada y no soluciones pragmáticas que clausuren la creatividad. Creo que en la vivencia cotidiana la improvisación requiere de posicionamientos varios en los que se engarce la acción y el pensamiento en la necesidad de inventar procedimientos poéticos, prácticas ceremoniales con los otros/as que puedan ser, tomando a Eugenio Barba ,posibilidades éticas y estéticas en las que aprovecha el proceso creativo para transformaciones, germinaciones ,que también posibiliten dinámicas interculturales personales y colectivas.

Mañana de otoño, en Buenos Aires. Llueve. Tomo el subte que recorre Constitución-Retiro (de mal humor: nada había salido bien)… Bajaré en la estación Diagonal, haré una combinación. Voy tomada de un pasamano, parada, cerca de la puerta. Está lleno. Suben tres mujeres en una estación, ríen. Las observo: pienso que son de zona andina. No tienen de dónde agarrase… ríen y hablan mientras intentan no caerse. Ofrezco mi brazo a una de ella para que se sujete, intercambiamos miradas y sonrisas. Ella, con una mano se toma de mi brazo y la otra la ofrece para que las compañeras se tomen y no caigan en la curva que hace el subte. Ya está llegando a la estación en la que todas bajamos, riendo, saludándonos, agradeciéndonos. Aquí, la improvisación apareció como una partitura provisoria escrita en agua en la que se juega la elaboración de acciones que no siguen el comportamiento que se espera según tradición y lleva un modo significativo, socializante de percibir y pensar lo que se puede hacer en la dinámica espontánea de un grupo. Se desafía la noción establecida de lo posible, nos aleja de lo mecánico, nos interpela. Entonces me pregunto ¿habrá un diseño de improvisación? Creo que no hace falta predisponerlo pero que, durante la misma hay esbozos hay “grumos” de organización, no sólo es caótico, también hay momentos de mesetas, de orden que habilita posibilidades de otros sentidos de verdad colectiva con interiorizaciones personales. ¿Será que la improvisación deja de serlo sólo cuando se convierte en producto registrado en imagen, en palabra? “…una de las alumnas nos aclara que cuando se va del taller lo hace con muchos interrogantes y no con respuestas: la hace reflexionar sobre sus propios pensamientos y convicciones. Nos dice ´Nos vamos pensando en lo que teníamos por seguro y ahora no es tan así`. ¿Naturalizamos cosas que a simple vista nos parecen adecuadas y que quizás no lo son? ¿Qué debemos mejorar cuando priorizamos nuestras acciones? ¿Prestamos atención a lo desconocido y nuevo?” Quizás la improvisación permita anclar en la memoria la vivencia de que, conjuntamente con el registro de lo vivido. se puedan propiciar transformaciones singulares que trasciendan lo prescriptivo de la educación, lo naturalizado de muchas experiencias sociales, lo obvio reproducido sin interpelación, para andamiar nuevos horizontes de sentidos sociales que también surjan de los espacios educativos ,si se internaliza la continuidad en su práctica ,enriquecida . De los casos mostrados puedo pensar que improvisación es experiencia de canoa en un viaje con otras/os en el cual se producen tensiones y movimientos entre : identificación –extrañamiento (que juegan con la confianza); la interioridad (el sentimiento, el estado de ánimo, la biografía) - la exterioridad (lo otro, el contexto); la acción-el pensamiento; lo estático-el movimiento; lo que se sabe-lo que no se sabe; lo visible-lo invisible; la peripecia de lo histórico- los avatares del presente en la situación de tender también , puentes provisorios entre tiempos y espacios, entre la creatividad y la receptividad elegidas. Y así considero que la improvisación efectivamente puede llegar a tener una función social si no es temida, si enriquece una praxis social que promueva viajes osados cada vez que haya que poner “manos a la obra “, concentrarse en las decisiones tomadas según los marcos que guían el viaje, los entrenamientos necesarios e imprescindibles que nos permitan soltar el ancla, subir los remos, dejar que, a veces, la corriente lleve porque conocemos el encuadre en el que estamos realizando el viaje. ¿Estamos intentando algo verdadero que se opone a lo prescriptivo, conformista, normalizado, al improvisar en las intervenciones ya sean académicas o cotidianas? ¿Posibilitamos con la continuidad de la improvisación un entrenamiento estético-ético de los talentos personales en comunión con lo colectivo si del registro de lo sucedido podemos anclar nuevas miradas y prácticas?

IV. ¿Es posible pensar y hacer experiencia de la estética de los vínculos? Entre los avatares que propone el tema estuvieron las dudas de algunas alumnas y colegas que solicitaban, antes que nada, “bibliografía”. Mayor fue el desafío para poder socializar lo que ya veníamos haciendo y reflexionando, aún sin ponerle ese nombre y abriendo camino a lo bibliográfico, partir de necesidades, deseos, intereses y aperturas que iban surgiendo. A partir de esta experiencia, y ante el interés de los organizadores del espacio de Educación especial de la Fundación El Libro, es que pudimos ampliar la socialización de nuestro hacer no sólo en un relato de la experiencia sino en un debate de intercambio con el público asistente a la 39 Feria del libro 2013. La aclaración inicial fue que estábamos compartiendo en la dinámica del mismo devenir. Es decir: no había productos cerrados, sólo camino abierto para seguir andando. Y buscamos una mirada de Guayasamín sobre ese encuentro estético inicial que puede llegar a ser el vínculo madre-hijo. (imagen 1).

En tanto la propuesta de taller se fue realizando con alumnas del Profesorado de Educación Especial, Prof. de Psicología, Carrera de Psicopedagogía (posteriormente se incluyó desde la virtualidad el Prof. de Ciencia Sagrada) y estamos desde las distintas disciplinas, en muchas oportunidades, refiriéndonos a ese vínculo primario y su estimulación. El trabajo con diferentes dinámicas grupales, a través de las cuales proponíamos contenidos iniciales para que luego fueran surgiendo según intereses, necesidades y deseos de las alumnas, nuevas propuestas que íbamos “negociando” sobre la base de acuerdos provisorios que no perdían el eje temático. Partimos de lo obvio como algo clave a trabajar para armar código conceptual y operativo con la convicción de que, a lo largo del año que tenía la cursada iba a ir cambiando, profundizándose de acuerdo a : situaciones grupales, algunas personales e institucionales ; pero sin perder “el hilo de Ariadna”: la estética de los vínculos. Incluir la obviedad nos permitió revisar la conceptualización que realizábamos de: subjetivo-objetivo; objetividad neutral - objetividad construida; certidumbre-incertidumbre; homogeneidad-heterogeneidad; regulador-emancipador, para pensar contextos educativos, para analizar nuestra práctica. El hacer en Taller permitió salir de un manejo único del espacio como alguna vez lo pintó Antonio Berni y que aún permanece en el tiempo en las aulas (imagen 2).

El hacer desde nuestra propuesta ha tenido muy presentes el diálogo, la escucha, el silencio que entramaran acciones, creencias y búsquedas conceptuales sistemáticas, rigurosas y fundadas, favoreciendo espacios que podrían aparecer, a veces, caóticos como el que podemos percibir en un encuentro con la estética de Violeta Parra (imagen 3).

Cada encuentro podía ser “un pretexto” para trabajar procedimientos referidos a la interpelación, la argumentación, la comunicación oral, la escritura individual y colectiva. En todos los encuentros trabajamos la bitácora para favorecer tanto el trabajo colectivo en proceso, la continuidad de acciones y reflexiones, los cambios fundados como la posibilidad de explicitar testimonios del pasado-presente que puedan ser interpelados para poder argumentar sobre ellos. Este recorrido requiere de manera imprescindible, trabajar lo conceptual que también permita acciones transformadoras en las que se puedan explicitar las estéticas vinculares que iban circulando en los climas de trabajo, en momentos de la actividad que se desarrollaba. ¿Con qué procedimientos y conceptos claves fuimos entusiasmando hacia otras búsquedas?

Nos fueron permitiendo “ponerle nombre” a lo que acontecía y así fuimos trabajando los conceptos de “Estética”, pensando a Ranciére, como aquello referido a la belleza, la armonía, lo que permite identificar objetos, modos de experiencias y formas de pensamientos que se expresan en prácticas singulares y colectivas a partir de las artes. El concepto de vínculo pensando a Pichón-Riviére y observando a Frida Kahlo (imagen 5).

Relaciones que siempre están insertas en la cultura.

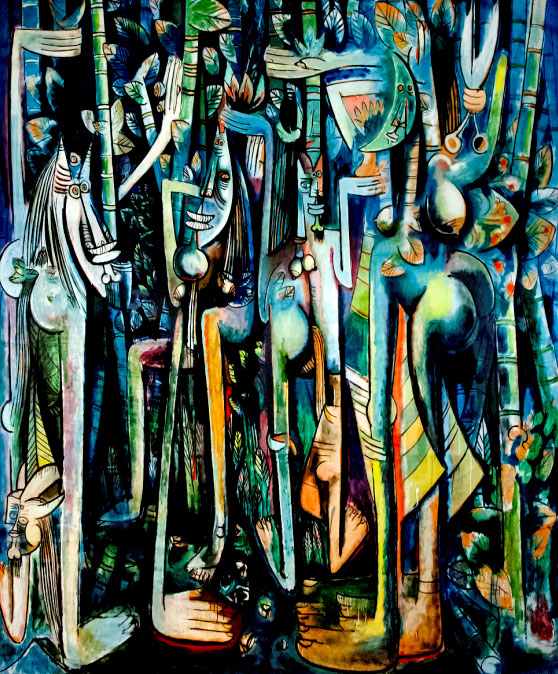

Pensando desde la identificación, el extrañamiento, observando una obra de Mamani, plástico de la república pluricultural de Bolivia, no pudimos dejar de trabajar el concepto de “configuraciones culturales”. Pensando la propuesta de Grimson, desde sentidos culturales que se articulan en momentos históricos, que surgen de procesos complejos y se van posicionando en horizontes futuros con zonas de fronteras en los intercambios entre las personas en los que se hace imprescindible una porosidad, también estética, en los vínculos , para favorecer la comprensión de códigos. Si nos detenemos en pensar la Estética de los vínculos en el marco de las obras presentadas y realizando búsquedas en relación a los contextos de surgimiento de las obras y sus aspectos coyunturales no podemos dejar de preguntarnos acerca de ¿ qué relación podemos realizar entre las manifestaciones plásticas y las estéticas de los vínculos que puedan surgir en la socialización de las mismas en contextos educativos? Avanzando en lo conceptual abordamos la “transdisciplinariedad”, pensando a Stolkiner y a Morín para referirnos a momentos en que lo interdisciplinar se despliega y los lenguajes y prácticas disciplinares se entraman con otros campos de conocimientos, saberes y prácticas cotidianas[10]. Intentamos pensar la estética para hacer una búsqueda de lo armónico y lo diverso que se relacione con lo individual y colectivo, que convoque al arte y lo trascienda como materia a dictar o discurso didáctico a implementar para incluirlo en la vida cotidiana, como una elección en los encuentros con los/las otros/as y lo otro, que es también el medio natural como lo puede mostrar Cándido Portinari (imagen 8).

Percibirlo como una forma de vida posible en la que lo actitudinal y gestual está necesariamente entramado en las transformaciones que nos acompañen fuera y dentro de las instituciones escolares. Intentamos siempre, que los posicionamientos prácticos y teóricos fueran trabajados tanto desde la interpelación ,para lo cual trabajamos la observación, la mirada crítica que apela a avanzar en el conocimiento a través de la interrogación, la problematización y la fundamentación de lo dicho; como de la argumentación, trabajando una idea central, desarrollando temas, subtemas asuntos sobre la misma, desarrollando fundamentación desde citas bibliográficas y referencia a ejemplos académicos y de la cotidianeidad. Muchas conversaciones que fuimos teniendo surgieron a partir de preguntas, algunas de las cuales compartimos con la intención de avanzar en reflexiones y propuestas: -Entre lo que las alumnas han esperado encontrar en ese taller y lo que realmente encontraron, ¿cuál es la porosidad para afrontar lo inesperado? ¿Cómo modifica el clima del encuentro, la expectativa, la búsqueda? En nuestras conversaciones han surgido contradicciones y obstáculos, que muchas veces proponen algunos/as integrantes de las instituciones educativas quienes considero que no han enfrentado con creatividad la burocracia y los climas que el sistema educativo propone en especial en áreas vulnerables / vulneradas de la sociedad. Desde allí resisten por diversos motivos, a la libertad de crear procesos en los que la improvisación no sea temida y la búsqueda de nuevas estéticas no quede entrampada en un “como sí” que, muchas veces no sale de una suposición innovadora que repite no sólo propuestas no auténticas, sino también éticas muy lejanas a las transformaciones que requiere nuestro tiempo, en nuestro medio. Considero que hay una necesidad histórica en nuestra región-latinoamérica- de realizar un cambio cultural profundo que proponga un giro estético en los vínculos que desplieguen la ética colectiva. En esta necesidad estamos los docentes que tenemos la convicción desde hace muchos años, de que la educación, al decir de Freire, es para la libertad y emancipatoria en el despliegue de las capacidades personales y colectivas que favorezcan la autogestión que rompa cadenas reproductivas. De allí que, al decir de la poeta Alejandra Pizarnik : ¿Podremos las personas que vivimos esta época, también como docentes, tender puentes y equipar canoas para arriesgarnos con las manifestaciones artísticas en búsqueda de estéticas vinculares que puedan favorecer también transformaciones éticas sostenidas individual y colectivamente? CONCLUSIÓN

|

||||||||||||||||

| Referencias | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

3.Grimson, A. Los límites de la cultura. Buenos Aires: Siglo XXI, 2010, p. 96. Volver al texto |

||||||||||||||||

4. Le Breton, D. Las pasiones ordinarias: antropología de las emociones. Buenos Aires: Nueva Visión, 1999, p. 99. Volver al texto |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

8. Ibid., p. 794. Volver al texto |

||||||||||||||||

9. Ibid., p. 780. Volver al texto |

||||||||||||||||

10. Nuestras formaciones nos abrieron posibilidades para un efectivo diálogo interdisciplinar. Compartimos ambas coordinadoras del espacio ser maestras normales nacionales además de diferentes profesiones: Flesca Prof. de Lengua y Literatura, Lic. en Psicología; yo, Prof. Lic. En Ciencias Antropológicas. Asimismo abrimos intercambios hacia otros saberes según invitaciones realizadas, por ejemplo: mujeres voluntarias de Hospital de niños de La Matanza; madres del paco; hermanas de congregación religiosa que se dedicaban a rescatar mujeres esclavas sexuales. Volver al texto |

||||||||||||||||

11. Pizarnik, A. Prosa completa. Buenos Aires: Lumen, 2003, p. 504. Volver al texto |

||||||||||||||||

| Obras citadas | ||||||||||||||||

Barba, E. La canoa de papel: tratado de antropología teatral. Buenos Aires: Catálogos, 1994. |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Volver a la tabla de contenido |