| Proyecto Brasilia: mapeando una mirada interdisciplinar en coordenadas de ingeniería social |

| Sonia I. Sanahuja |

sonia.sanahuja@gmail.com |

| Luis Fernando Mondragón Heredia |

ferchmond.photography@gmail.com |

| Alexandro Arévalo Oros |

adanielao99@gmail.com |

| Elizabeth Citalán Zaragoza |

elicitalanz@gmail.com |

|

Universidad Latina de América |

|

Para citar este artículo: Rev. Arg. Hum. Cienc. Soc. 2020; 18(1). Disponible en internet:

http://www.sai.com.ar/metodologia/rahycs/rahycs_v18_n2_01.htm |

| |

Resumen |

En este artículo se aborda una práctica formativa, realizada en el marco de la asignatura Ingeniería Social, ubicada en el plan de estudios de los últimos semestres de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, impartida en la Universidad Latina de América (Morelia, Michoacán). Se trata de un ejercicio, en el cual se propuso abordar el caso Brasilia, con los siguientes objetivos: a) generar una mirada crítica que permita articular herramientas teóricas y operativas integradas en los contenidos de la asignatura, acerca del caso seleccionado; b) revisar cuestiones básicas de una propuesta interdisciplinar, desde el abordaje de dicho caso de análisis y, finalmente, c) integrar ambos procesos a una reflexión general sobre la intervención, el involucramiento y la reflexividad del investigador, en tanto aspectos relativos a su posicionamiento epistemológico, su capacidad de construcción de “objetos de estudio” desde múltiples dimensiones conceptuales, empíricas y de análisis y sus propuestas de intervención/abordaje. Se partió un supuesto de base vinculado a la idea de que dicho proyecto de ciudad, estuvo precedido por algunas prácticas asimilables a las que integran un proceso de investigación, lo cual formó parte de una especie de analogía ficcional como recurso pedagógico.

Palabras clave: interdisciplinariedad, investigación, posicionamiento epistemológico, ingeniería social. |

|

Abstract |

This article explores a formative practice, aproached within the framework of the Social Engineering course, placed it in the studies program of the last semesters of the major in Communication Sciences at the “Universidad Latina de América” (Morelia, Michoacán). This exercise aims to address the Brasilia case with the following objectives: a) Generate a critical view that allows articulate teoric and operative tools, integrated into the topics of the course, related to the case that was select. b) Review basic aspects of an interdisciplinary proposal, since the approach of a particular subject of analysis and, finally. c) Integrate both processes into a general reflection about the intervention, the involvement and the reflexivity of the researcher, as relative aspects to their epistemological positioning, their ability to construct “study objects” from multiple dimensions: conceptual, empirical and analytical, and from their intervention/approach proposals. This paper started from the basic assumption link with the idea that the city project preceded by some assimilable practices, which integrate an investigation process and it was part of a kind of a fictional analogy as a pedagogical resource.

Key words:interdisciplinarity, research, epistemological positioning, social engineering. |

|

Introducción |

En este artículo se dispone para la reflexión, una práctica formativa, realizada como parte de los procesos/productos a ser valorados para la aprobación de la asignatura Ingeniería Social, ubicada en el plan de estudios de los últimos semestres de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación (1). Se trata de un ejercicio, en el cual se propuso abordar el caso Brasilia, a fin de disponer una mirada crítica desde las herramientas de análisis revisadas en la materia, así como desplegar las coordenadas de una reflexión teórica sobre la interdisciplina, en el marco de un conjunto de reflexiones más amplias sobre el involucramiento y la reflexividad del investigador, es decir, su posicionamiento epistemológico, su capacidad de construcción de “objetos de estudio” desde múltiples dimensiones conceptuales, empíricas y de análisis, y atendiendo en particular a que dicho proyecto de ciudad, estuvo precedido por algunas prácticas asimilables a las que integran un proceso de investigación.

La elección del proyecto Brasilia, entonces y desde lo dicho, permitía ser analizada como un caso posible de una posible ingeniería social (2), dadas las implicaciones sociales, políticas y económicas, entre otras de diferentes tipos, que el mismo poseía. Son estas mismas implicaciones las que ofrecen la oportunidad, a su vez, de instalar una mirada indagatoria sobre las condiciones de una propuesta interdisciplinar, a fin de provocar una sensibilización respecto de modos de intervención social vinculados a un posicionamiento desde la interdisciplinariedad, puesto que los tiempos del curso, y ciertas restricciones institucionales, no permitían efectivamente pensar una práctica desde la vivencia misma de una experiencia concreta.

Así, partimos de la posibilidad de analogar el proyecto de ciudad que tuvo lugar en Brasil, en 1956, bajo la presidencia de Juscelino Kubitschek, con algunas instancias de un proceso investigativo. Y desde este artificio inicial, necesario para llevar a cabo el ejercicio, se propone una serie de consideraciones que permiten pensar las coordenadas de la producción científica, en clave de intervención social vinculante con la propuesta de la ingeniería social, así como los puntos acerca del posicionamiento del investigador presupuestos en relación con la reflexión y las prácticas de corte interdisciplinario. En el desarrollo de esta propuesta de integración reflexiva de las prácticas de formación de los estudiantes, los puntos que se presentarán habilitan la instalación de una mirada focalizada en los esquemas de producción de modos de apropiación crítica en lo que hace al análisis, que a su vez permiten, como ya hemos mencionado, pensar diversas configuraciones de la interdisciplina, desde dimensiones conceptuales y de análisis, así como prefigurar una praxis académica, si es que fuera acertado nombrarla de esta forma, a fin de visualizar los espacios de significación emergentes desde los estudiantes frente a un objeto de análisis, comprometiendo en estas configuraciones posibles, la reflexión sobre acercamientos desde una perspectiva cualitativa, comprometida, crítica e integral, a un problema/proceso/producto social. |

|

I. Indagando fundaciones del proyecto para dar cuenta del contexto problemático |

En este punto, se da cuenta de la integración de información que realizaron los estudiantes (hoy ya graduados y co-autores del presente artículo, además), atendiendo a que requirieron configurar un contexto particular y un recorte necesario para construir un marco de análisis; en este sentido, estaremos hilvanando los hallazgos realizados, citando extractos provenientes de sus intervenciones operativas a la luz del material explorado al respecto y, finalmente, incorporaremos algunas conclusiones centrales a las que, en su momento, ellos arribaron. Cabe señalar que, desde la construcción del marco de análisis, deviene la (meta)reflexión sobre los procesos involucrados y, claro está, sobre el contenido substancial de sus conclusiones.

Citamos a continuación las indagaciones acerca de los inicios del proyecto, que una de las estudiantes recopiló de diversas fuentes y que reubicó en la narrativa de su trabajo bajo el título de “antecedentes del proyecto”. De este modo, la información hallada y analizada, le permite pensar que:

El proyecto Brasilia surge como la idea de crear una capital moderna; una ciudad cuyo propósito fuese conectar a las regiones centrales y de mayor peso en Brasil. Un paso para la innovación tecnológica a ojos de quienes concibieron el proyecto en primer lugar. Para el urbanista Lúcio Costa y el arquitecto Óscar Niemeyer, este proyecto representaba una ruptura histórica, no sólo en términos arquitectónicos, también en cuanto a infraestructura y desarrollo social y económico, con todo lo que se había visto antes, y no sólo en Brasil, sino en el mundo […]. Bajo la presidencia de Juscelino Kubitschek, considerado uno de los líderes que más incrementó los procesos de industrialización de Brasil […] y cuyo mandato ha sido uno de los más prósperos y bien equilibrados para el país, Brasilia se convirtió en uno de los proyectos más ambiciosos que se han concebido, por lo menos en Latinoamérica. Sin embargo, las cosas no resultaron de la forma en la que se había planeado en un principio. Si bien Brasilia se convertiría en una capital que basaría su infraestructura en el aspecto de movilidad, flujo económico, residencial y de recreación, el proyecto fue muy criticado por arquitectos, sociólogos y teóricos debido a la exclusión de distintos sectores de la sociedad, comenzando por los trabajadores, quienes veían como un problema grave tener que desplazarse durante horas para llegar al sitio donde laborarían. De este modo, aparecía el problema no anticipado de las ciudades satélite, que se sumó como inconveniente, al de la necesidad del automóvil, dado que no se previó un sistema de transporte público y las distancias demandaban vehículos para recorrerlas; no se tuvo en cuenta que no todos contarían con el poder adquisitivo para tenerlo: ni los obreros, lo que los obligó a vivir en las cercanías, ni la totalidad de los futuros habitantes de la ciudad. Finalmente, es destacable en este sentido, que los obreros que llevaron a cabo la construcción de este primer avance, si bien no como respuesta natural, pero sí como un giro que podría presentarse y alterar el diseño original, se apropiaron de lo que ellos mismos estaban construyendo y decidieron establecer allí su residencia (Elizabeth Citalán Zaragoza, Proyecto Brasilia, Trabajo de Integración Final, cátedra Ingeniería Social, UNLA: 2020). (3)

En fuentes periodísticas de prestigio internacional, se publica un fragmento de una entrevista a Lúcio Costa, quien señala al respecto de lo que se menciona en el fragmento citado, y como parte del documental Itinerario (1973) (4), que "[…] en cierto modo estábamos equivocados. Imaginamos que la renovación arquitectónica y la renovación social serían lo mismo. Pero la realidad ha demostrado que las cosas no son tan simples”. Esta breve reflexión del urbanista que fuera uno de los artífices del proyecto Brasilia, permite introducir un primer análisis desde las coordenadas del posicionamiento interdisciplinar. Frente a una demanda escasa en tiempos, propia de la acción política (se contaba con tres años para realizar el proyecto), existe la pretensión de crear un nuevo orden social, disponiendo el cimiento de una arquitectura que no contempla el factor humano y que sin embargo, está orientada a construir una maqueta utópica en la que insertar trayectorias, vivencias y modos de apropiación y significación multidimensionales y complejos, inherentes a la vida humana en su espesor experiencial, con la intención de ordenar estas vidas, ordenando los espacios en los que se despliegan.

En este sentido, siempre bajo la consigna de articular dos puntos de vista, como ya hemos señalado, el que se propone desde la ingeniería social y el que supone la reflexión interdisciplinar necesaria para poder generar interdisciplina en las propuestas de investigación, dos estudiantes deciden emplazarse desde el vértice múltiple construido a partir de la mirada desde el concepto de “falla lacaniana” que despliega Zïzek vinculado al “síntoma social” (5), el de la interdisciplina como reflexividad y como articulación, y el propio de la investigación cualitativa, para señalar que:

El proyecto Brasilia, tal cual como fue presentado por Lúcio Costa y Oscar Niemeyer, prometía entregar una capital moderna como ningún otra. Finalmente, la ciudad modelo […], se quedó en un “casi, casi” en cuanto al idealismo que le rodeaba desde su concepción, sacando a relucir el síntoma social de la misma; esa falla que pondría en evidencia la realidad de la capital “ideal” (5). Žižek señala acerca del síntoma social, que se trata de aquello que evidencia la falta/falla y que no está a simple vista, pero que finalmente es lo que genera identidad; teniendo en cuenta esto último, bastaría ver todo aquello que esconde el proyecto Brasilia bajo el halo de promesas modernas: todas aquellas dolencias sociales que finalmente constituyeron la base de la utopía, en su carácter definitorio de aquello que no se logra, y que constituyen la falla de la sociedad moderna y racional, exhibiendo la contradicción concreta que no pudo verse desde la miopía de sus orquestadores (6).

Visto como un proceso de investigación, el proyecto Brasilia podría asimilarse por sus características a una investigación tradicional positivista o que parte solamente desde la epistemología del sujeto cognoscente, puntualmente desde su negación en función de la objetividad como condición que pretende anular la subjetividad: la relación ontológica entre Costa y Niemeyer (que bien podrían ser calificados como los investigadores, en este ejercicio analógico) y la sociedad para la cual se realizó la ciudad (que, en este caso, se encuentran en calidad de objeto y no de conjunto heterogéneo y diverso de sujetos estudiados) tiene una nula reflexión y conciencia acerca del “otro” […]. Ahora bien, si se quisiera intervenir -siendo posible que se pudiese-, el proyecto para poder corregir dichos síntomas, se tendría que partir desde una investigación cualitativa que tome en cuenta el marco epistemológico de las personas que viven en la ciudad; una epistemología crítica del sujeto conocido sería fundamental para suturar el plano ontológico en el que se relacionan Costa-Niemeyer y los futuros ciudadanos de Brasilia, tomados como lo que son, es decir, en calidad de sujetos y no de objetos.

Por otro lado, aunque no distante de lo que estamos señalando, bien hizo en decirnos Popper que, para poder realizar un acertado proyecto de ingeniería social, debemos hacerlo desde un plano fragmentario que permita delimitar los fenómenos sociales para poder solucionarlos uno por uno, utilizando metodologías más horizontales, […] o desde un posicionamiento metaepistemológico, a fin de evitar caer en el vicio que supone una ingeniería social utópica, creyendo que todo puede resolverse desde la alta esfera sin atender a las particularidades que muchas veces son las que, finalmente, producen la forma y la sustancia concreta de las problemáticas sociales. […]

Finalmente agregar que, si se dejaran de lado todas estas observaciones, sería muy fácil caer en el fetiche que representa un proyecto que es calificado como una “obra de arte”, develando, de ese modo, desde esa valoración, las fallas que el encanto estético pretende disimular (Alejandro Arévalo Oros y Luis Fernando Mondragón Heredia, Proyecto Brasilia, Trabajo de Integración Final, cátedra Ingeniería Social, UNLA: 2020). (7)

Si no evidente por la fragmentación que el proceso de cita en este escrito supone, es singularmente detallado el punto de vista de los estudiantes que realizan el análisis precedente. Su articulación exhibe la construcción de una mirada desde algunas consideraciones de la interdisciplina, acerca de lo que hablaremos en el siguiente punto, así como desde una propuesta de investigación que dé cuenta del sujeto que investiga, al tiempo que lo emplace en condiciones ontológicas asimilables al sujeto investigado; de igual forma, exhibe las múltiples posibilidades de dar cuenta de un “objeto” complejo que se define en un movimiento dialéctico e interrelacionante, entre la construcción de ese “objeto” (en cuando a objeto investigable y reflexionable), la disposición de un punto de vista y la emergencia de una propuesta de inteligibilidad de los órdenes contenidos, precisamente, en esta propuesta. |

|

II. La disposición de una mirada crítica y algunas consideraciones sobre dimensiones de la interdisciplinariedad |

Se pregunta Foucault en Inquietud por la verdad, escritos sobre la sexualidad y el sujeto:

En el fondo, ¿una ciencia no podría acaso analizarse o concebirse como una experiencia, vale decir, como una relación tal que esa experiencia modifique al sujeto? En otras palabras, sería la práctica científica la que constituiría a la vez el sujeto ideal de la ciencia y el objeto del conocimiento. ¿Y no estaría la raíz histórica de una ciencia en esa génesis recíproca del sujeto y del objeto? ¿Qué efecto de verdad se produce de esta manera? Se desprendería de esto que no hay una verdad. Lo cual no quiere decir que esa historia sea irracional ni que esa ciencia sea ilusoria; se confirma, al contrario, la presencia de una historia real e inteligible, de una serie de experiencias colectivas racionales que responden a un conjunto de reglas muy precisas e identificables, en el transcurso de las cuales se construyen tanto el sujeto cognoscente, como el objeto conocido (Foucault, 2013: 5).

Asumiendo que la producción de problematizaciones más o menos específicas o generales y asumiendo también, que la generación de conocimiento, incluso y de manera más potente, que la construcción de saberes supone la transformación del sujeto que los produce o incluso la instauración de ese sujeto orientado al saber, se asume, entonces, la existencia de condiciones que permiten afirmar que la construcción de dominios y de objetos de estudio interdisciplinares, de miradas, perspectivas, herramientas y dinámicas de interdisciplina, se asientan en aquella construcción de un sujeto cognoscente. Un sujeto con apertura a lo interdisciplinar y relacionado de manera experiencial con el objeto de su indagación, con las herramientas requeridas, con la perspectiva dispuesta, con el dato emergente, entre otras emergencias que, en tanto producto del quehacer concreto de una cierta interdisciplinariedad, a medida que se produce, configura al sujeto en términos del objeto y a éste en términos del sujeto, en un movimiento de génesis recíproca, tal como lo considera Foucault. Y es desde aquí que creemos posible trazar algunas coordenadas de una propuesta posible de sensibilización para el trabajo interdisciplinar en la formación universitaria.

Parece conveniente, ante la invitación a pensar modos posibles de disponer-nos frente a perspectivas interdisciplinares, para el caso que nos ocupa, centrado en la formación universitaria, plantear entonces, en función de lo que venimos señalando, algunas cuestiones que tienen que ver con el sujeto, el saber/conocimiento, el “objeto” y las formas diversas, múltiples y cambiantes, en que la interdisplinariedad puede ser reflexionable a fin de ser emplazable posteriormente, en tanto porvenir investigativo.

Señala Rolando García que llamará “investigación interdisciplinaria” al tipo de estudio que requiere un sistema complejo (2011: 68), habiendo definido el sistema complejo que aquel cuyos elementos heterogéneos integrantes, tienen relaciones de interdefinibilidad y dependencia funcional. Y aquí estamos en presencia de un aspecto problemático y complejo. El autor, referente reconocido de una versión hegemónica en torno a la teoría de los sistemas complejos, señala que no se trata de la construcción por vía de la abstracción de la interdisciplinariedad, sino de una definición anterior del objeto de estudio y, a posteriori, el despliegue de las posibilidades de la interdisciplina, en sus palabras:

[…] no partimos de una definición de "interdisciplina" in‐abstracto, que luego aplicamos a ese objeto de estudio particular que es un sistema complejo. Por el contrario, definimos primero el objeto de estudio, y luego nos planteamos la manera de estudiarlo. Este cambio del "punto de partida" tiene implicaciones importantes: las características de los sistemas complejos no sólo establecen la necesidad de estudiarlos con una metodología adecuada, de carácter interdisciplinario, sino que determinan en buena medida, cuáles son las condiciones que debe reunir dicha metodología. En este contexto, metodología "adecuada" significa que debe servir como instrumento de análisis de los procesos que tienen lugar en un sistema complejo y que explican su comportamiento y evolución como totalidad organizada (García, 2011: 67, el subrayado es nuestro).

De alguna forma, el citado autor pareciera estar disponiendo sobre un eje cronológico, las fases de una investigación o la operatividad de la metodología de corte interdisciplinar. Primero el objeto de estudio y luego la perspectiva de estudio y análisis fundada en la mirada y la dinámica interdisciplinar. Consideramos que la acción humana como tal y la diversidad de sus procesos de significación (que, además, no tienen sutura, porque redefinen al sujeto, lo cual implica la misma redefinición de los términos de la significación, que a su vez vuelve a redefinir al sujeto, en un movimiento dialéctico, implicativo hacia ambos lados, indetenible en teoría, aunque detenible quizás en cierto modo por acción de la voluntad analítica) están fundados en la complejidad y en una dinámica de interdefinibilidad inconmensurable, dado lo cual, es la disposición del sujeto que investiga y la posibilidad de una construcción de cierta apertura del objeto, en lo que hace a exhibir rasgos substanciales de la interdefinibilidad de sus componentes, un develamiento mutuo, mismo que posibilita el emplazamiento de la interdisciplinariedad.

Para decirlo directamente, si se nos permite, la noción de sistema complejo evidencia al sujeto que la construye y, simultáneamente, a la realidad que al ser nombrada y significada bajo el régimen de verdad de un discurso científico, cobra una determinada “entidad” (o se hace inteligible bajo los términos de esa propuesta de inteligibilidad, tanto como a sí misma en su inherente complejidad), dado lo cual la perspectiva, la acción, el movimiento de la interdisciplina siempre se funda en una postura epistemológica. De allí que los límites disciplinares resulten ser una parcelación del saber/conocimiento que al mismo tiempo que da cuenta de las fronteras entre disciplinas, propone una mirada también parcelada de lo que acontece en un orden, llamémosle, real. La función de categorizar parcelas, objetos de estudios, herramientas o recursos heurísticos, siempre forma parte de una decisión de quien se aventura en la empresa investigativa o de producción de saber/conocimiento. Para decirlo de otra forma: es necesario hacer visible la interdefinibilidad entre la interdisciplina y los objetos de estudio a los que se orienta a explicar, comprender, analizar. Consideramos necesario también poner en la mesa de discusión la referencia al principio de incertidumbre, que paradójicamente en cierto modo, al tiempo que permite pensar la relatividad y la incerteza, preanuncia relaciones de interdefinibilidad que podríamos no estar enfocando o que descentran al sujeto de estudio, (des) ubicándolo en lugares poco estables, transitorios, mutables y precarios. Y entonces, el punto de partida que señala Rolando García, pareciera mutar en punto de llegada, desde la constitución del sujeto dispuesto al conocer. Ese sujeto que gran parte de la ciencia hegemónica ha pretendido negar, y que paradójicamente termina afirmando una y otra vez con cada intento de borramiento, con cada esfuerzo invertido en barrar, siguiendo a Lacan, aquello que no puede no permanecer cada vez que hacemos ciencia, como lo señala Samaja, en tanto involucra a científicos, como “sujetos concretos y singulares” (Samaja, 2010: 23).

De este modo, en diálogo con la propuesta de Coria y Porta Massuco, en Galaxia Inter: una introducción a las problemáticas interdisciplinares (2020: 161), se había señalado que:

“sobre la geografía de las afirmaciones citadas de Fabbri (8): ¿las relaciones inter-objetivas requieren pensarse desde las relaciones inter-subjetivas implicadas en una apuesta epistémico-metodológica particular o son emplazadas, cuando se está hablando […] desde una objetividad que requiere exponerse a la duda, a la crítica, a una re-flexión reflexiva de sí misma, al proponer la inter-disciplina? En todo caso, la interdisciplina supone un emplazamiento epistemológico que dispone la mirada desde un plano teórico, desde el cual, a su vez, emerge una prefiguración del objeto, dando lugar a una experiencia concreta que articula subjetividad, objetividad y sus relaciones inter, la cual demanda pensarse como multidimensional, compleja, pero ante todo, construida, porque no dar cuenta de esta construcción nos regresa a un objetivismo incuestionable, sea nombrado desde la noción de sistema complejo, o sea determinado como no complejo, de antemano, por una categorización sin sujeto. Entonces, siguiendo a Hinkelammert, estaríamos frente a una enajenación que denuncia al sujeto que la produce, al tiempo que, paradójicamente, lo niega en tanto enajenación (Sanahuja, en Coria y Porta Massuco: 2020: 161).

Sin la pretensión de agotar la problematización respecto de la perspectiva de la interdisciplina, a la hora de presentar una propuesta formativa en la cual la reflexión pueda recostarse sobre algunos aspectos centrales del trabajo interdisciplinar, la idea original con el ejercicio que da pie a este artículo, fue la de propiciar un cierto posicionamiento, o la disponer una mirada crítica asumiendo no la totalidad compleja de este tipo de trabajo, sino quizás uno de sus nodos centrales, siguiendo cuestiones medulares o, en este caso sí, puntos de partida que sin dirigirse al logro de una trabajo completamente interdisciplinar, al menos propongan una situación concreta de sensibilización pedagógica, podríamos decir, en diálogo con aspectos fundamentales de la propuesta, como los que explicita Rolando García, cuando señala que:

Las instituciones de enseñanza superior, todavía con resabios indelebles de las estructuras universitarias surgidas en el Medioevo, presentan a los estudiantes, con raras excepciones, un saber fragmentario y una práctica anacrónica de la ciencia y de la tecnología. Las deficiencias de esta formación básica de los egresados constituyen el más serio obstáculo para integrar los equipos de investigadores que requiere el estudio de los problemas arriba enunciados. No se trata de aprender “más cosas”, sino de “pensar de otra manera” los problemas que se presentan en la investigación, es decir, de reformular la concepción de la práctica de la ciencia (García, 2011: 69).

En este sentido, abrazamos la sugerencia acerca del “pensar de otra manera”, para movilizar desde la formación académica, formas otras de hacer, cuestionar y reflexionar sobre la ciencia y sus procesos, a fin de hacer posible “estimular un cambio en la concepción de la investigación interdisciplinaria y en la formación de investigadores capaces de realizarla” (García, 2011: 69).

Finalmente, asumimos por recurso al planteo de Coria y Porta Massuco, quienes por referencia a Morin, puntualizan que el esfuerzo en el campo de la investigación científica de pensar y hacer de otra forma supone diseñar los procesos que hagan posible una transformación orientada a la reorganización de los conocimientos, en un movimiento de integración de saberes que incorpore a su vez, la reflexión sobre la condición humana, en términos generales y en términos específicos del sujeto en disposición de investigar, así como la revisión “de estrategias del enseñar y del aprender” (2020: 34). De este modo, desde la concepción de Morin, dimensionar los alcances de una interdisciplinariedad que posibilite procesos críticos de complejización de los límites disciplinares, para re-pensar la emergencia de conceptos, técnicas, métodos y categorías integradoras que den cuenta de la multidimensonalidad de la complejidad del “objeto” de estudio construido en el movimiento de la interdisplinariedad. Y, tal como lo exponemos en líneas precedentes, analizar las coordenadas de interdefinición entre la misma interdisciplina, ese “objeto de estudio” que, desde su vértice múltiple, se constituye como tal, y el estatuto del sujeto cognoscente. |

|

III. Las propuestas que materializan una mirada interdisciplinar |

A fin de continuar la reflexión sobre los análisis críticos realizados por los estudiantes, varias de sus conclusiones son tan ilustrativas que prácticamente no es necesario apuntarle comentario alguno:

El primer aspecto a analizar es la concepción misma del proyecto Brasilia […], (que) fue una ciudad diseñada para convertirse en una obra de arte, en un símbolo. Para Lacan, el símbolo es aquello que media y que se instala en lugar de la cosa, que la negativiza abriendo el juego de presencia (Lacan en Zelis, 2016). Para Costa y Niemeyer, Brasilia debía ser un símbolo de poder, no de unidad nacional; del dominio de la tecnología y la innovación que el hombre había alcanzado (Citalán Zaragoza, 2020).

En este sentido, tal como algunos movimientos de la ciencia evidencian por recurso a sofisticadas y abstractas construcciones conceptuales o por la conversión de objetos complejos en cifras o relaciones ficcionalmente asépticas y pretendidamente neutrales, entre variables, existe la voluntad de negativizar lo concreto, de alguna forma, y por lo tanto establecer una cierta configuración simbólica que está en lugar de otra cosa, acerca de la cual se pretende explicar o describir, e incluso comprender. Así, la autora del trabajo del cual se extrajo el fragmento precitado, enfatiza a continuación, desde una mirada crítica, que la ciudad cuyo proyecto es analizado “es concebida como un símbolo (que) termina convirtiéndose en un monumento. Y algunos monumentos tienden a ser preservados. Por esa misma razón la UNESCO transformó el proyecto en patrimonio histórico, una ironía si consideramos que Brasilia fue proyectada como la capital de la innovación” (Citalán Zaragoza, 2020).

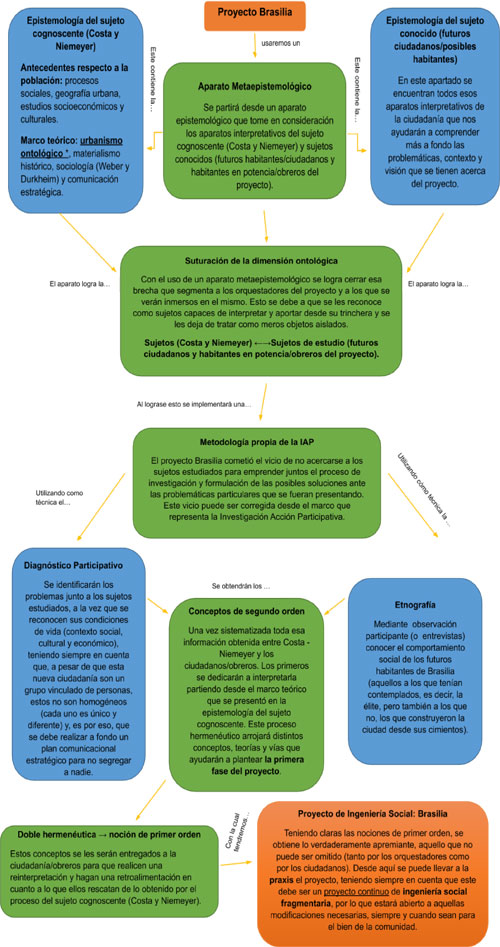

Así mismo, en el afán de integrar un posicionamiento interdisciplinar, que el fragmento citado podría reenviar a la problematización de la cuestión del “modelo” (mediación, negativización), tema que no abordaremos en virtud de la economía textual que la configuración de este trabajo ya evidenció, sus compañeros elaboran el diagrama que se copia a continuación, en el cual proponen un acercamiento también crítico, vinculando sus propias percepciones evaluatorias acerca del proyecto Brasilia, que revisan desde la epistemología del sujeto cognoscente y del sujeto conocido, emplazando su apropiación desde la articulación de aportes emergentes de la sociología clásica, la comunicación y el urbanismo ontológico. |

|

| Diagrama |

Click aquí para ampliar o descargar

|

Como suele suceder cuando un tema tan complejo se abre a posibilidades reflexivas, queda demasiado sin integrarse, se hacen fragmentaciones que permiten abordarlo de una u otra manera, pero no hay sutura posible. La idea ya comentada en el desarrollo de este artículo, fue compartir una experiencia pedagógica en torno a la ingeniería social, la interdisciplina y la reflexividad necesaria, inherente a ambos dominios. Y, sin embargo, los recortes son necesarios, lo cual nos arroja también a las zonas de exclusión que pueden resultar arbitrarias, pero que sin duda se nos presentan como inevitables. Estamos convencidos de que cada fragmentación, sea temática u operativa, sin embargo, posibilita que haya otros posicionándose críticamente frente a lo que aquí se plantea, enriqueciendo y potenciando este tipo de pensamiento que se repliega una y otra vez, haciendo posible una ciencia humana, mutable, inquieta, viva y concreta.

Antes de concluir, sin embargo, delinearemos otras orillas que se nos aparecen permitiendo dar lugar a renovadas y benéficas incomodidades. Durante los encuentros en los cuales se gestó este trabajo, desde la cátedra se invitó a actualizar aquel ejercicio investigativo realizado en Estados Unidos, denominado Effects of Group Practice of the Transcendental Meditation Program on Preventing Violent Crime in Washington, DC: Results of the National Demonstration Project, realizado entre junio y julio de 1993 (Hagelin et al, 1999). La referencia a este estudio tiene que ver con que la noción (y las interrelaciones que supone) de sistema complejo es central, siguiendo la propuesta de Rolando García, para poder delimitar, diferenciar y definir lo relativo a la interdisciplinariedad. El mencionado estudio, donde participaron investigadores y científicos de diversos campos disciplinares, de universidades como Harvard, Maryland y Texas, entre otras, parte de hipotetizar que el nivel de crímenes violentos se relaciona con la tasa de estrés a escala social, dado lo cual reunir gente (comenzaron con 2 mil 500, pero se llegaron a reunir aproximadamente 4 mil personas) a meditar con técnicas de meditación transcendental, provocaría una reducción de la tasa de comisión de delitos violentos (10).

¿Por qué recurrimos a este experimento, en lo que hace a la reflexión sobre la interdisciplinariedad? Porque resulta ilustrativo para reflexionar sobre las posibilidades de delimitaciones inherentes a la definición de sistema, en función de lo que anteriormente señalamos acerca de la interdefinibilidad entre la misma interdisciplina, el sujeto, el “objeto complejo”, y las derivas e implicaciones conceptuales y operativas del trabajo de investigación. ¿Cómo se identifican, en este sentido, las fronteras del sistema?, ¿quién instala los límites? ¿O es que es posible, acaso, pensar que los límites pre-existen al sujeto que analiza o estudia el supuesto “sistema”? No será, en todo caso, que el sistema, en tanto objeto de estudio, es parte de esta interdefinibilidad, es parte de una cierta prerrogativa de quien recorta para estudiar, dado lo cual no puede pensarse en abstracto, como lo señala García respecto de la interdisciplina misma, pero tampoco puede pensarse como en existencia previa al dispositivo complejo dispuesto para estudiar aquello que de alguna manera se relaciona existencialmente con dicho dispositivo. De allí, entonces, que existe cierta circularidad ontológica entre interdisciplina y sistema complejo, y por lo tanto, de las relaciones de “interdefinibilidad y mutua dependencia” funcional (García, 2011: 67) que “conectan” los elementos heterogéneos de un sistema, lo que nos permite apartarnos de la idea de que el objeto de estudio preside excluyentemente la génesis de cierto posicionamiento epistémico-metodológico, o de que cierta cualidad del objeto define las posibilidades de la interdisciplinariedad, puesto que más bien tanto el orden epistemológico, como el operativo, así como el sujeto tanto como el “objeto de estudio”, presentan relaciones de interdefinibilidad que no son ni exteriores, ni precedentes, al posicionamiento, la construcción del objeto (lo que en términos de Foucault podría asimilarse a “problematización”) y sus inherentes fronteras, sino que existe una construcción mutua, cuyos orígenes podrían reconocerse en cierta voluntad de conocimiento o saber, pero cuyos destinos no se habiliten en función de una clausura final posible. Revisemos lo que señala Rolando García:

El juego dialéctico involucrado en la doble direccionalidad de los procesos que van de la modificación de los elementos a los cambios del funcionamiento de la totalidad, y de los cambios de funcionamiento a la reorganización de los elementos, constituye uno de los problemas que ofrece mayor dificultad en el estudio de la dinámica de los sistemas complejos. Estas interacciones entre la totalidad y las partes no pueden ser analizadas fraccionando el sistema en un conjunto de áreas parciales que correspondan al dominio disciplinario de cada uno de los elementos. Desde nuestro enfoque, allí situamos la diferencia entre multi o pluridisciplina e interdisciplina (García, 2011: 67).

A partir de sus propias palabras, conviene pensar si el juego dialéctico que permite abordar las interacciones entre la totalidad y las partes, y que no permite, sin embargo, un análisis vía el fraccionamiento del sistema, se detiene para dar lugar a un fraccionamiento de cierto orden concreto, en sistemas diferenciales, definidos, limitados, ya instalados como tales en virtud de sus características, o si de lo que se trata más bien y en todo caso, es de dar cuenta del sujeto, concepto y entidad que no puede excluirse, porque su negación llevaría, en principio, a la posibilidad de una ciencia sin sujeto, sea bajo las impecables, asépticas y distantes pretensiones del positivismo o sea en el marco de la posibilidades de una interdisciplinariedad que requiere, ante todo, ser eminentemente reflexiva. Entonces, recuperando el ejemplo de investigación sobre meditación y comisión de delitos violentos, cuando focalizamos en el sujeto que investiga, es posible identificar (y reflexionar, para el caso que nos ocupa, acerca de) su capacidad de poner en interacción la vibración molecular o los niveles de cortisol y serotonina de un grupo humano y a escala social, con la comisión de delitos violentos, delimitando y hasta confrontando certezas acerca de la influencia de la economía, o la temperatura y la presión atmosférica, sobre los comportamientos humanos, inferidas del reconocimiento matemático de un grado de asociación de variables obtenido de un cierto modelo estadístico que vincula variaciones económicas, o estaciones del año y comportamiento violento humano. Y se trazan, de este modo, nuevas fronteras a un nuevo “sistema” que evidencian la interdefinibilidad entre el mismo, el sujeto cognoscente, los sujetos conocidos y las interrelaciones e interdifiniciones entre operaciones que los vinculan epistemológicamente, entre las cuales el trazado de los límites del sistema, queda también contenido en términos de interdefinibilidad. |

|

Conclusiones |

A modo de conclusión general y sintética, el ejercicio citado por referencia al caso Brasilia y destinado en su momento a sensibilizar en lo que hace al trabajo interdisciplinar en el marco de una intervención social, permite pensar las condiciones bajo las cuales disponer la relación de intersubjetividad, pero también la relación, al decir, de Fabbri (2004), de interobjetividad, a fin de proponer desde esta meta-reflexión, (des)centrarnos en la interdefinibilidad del sistema/objeto de estudio, desde la interdefinibilidad entre su construcción, el sujeto o los sujetos que la realizan y las condiciones epistémico-metodológicas que vinculan unas con otras. De este modo, nos focalizamos en el posicionamiento epistemológico como fundacional, en el sentido de constituirse a sí mismo como posibilidad de un posicionamiento interdisciplinar de la investigación científica, que, simultáneamente, se constituye en origen y destino del trabajo investigativo concreto. Y consideramos que su revisión y reflexividad son medulares para el ejercicio de hacer ciencia, pensar la ciencia, cuestionar la ciencia.

Por otro lado, considerar en estas conclusiones un interrogante que nos devuelve a varios de los momentos reflexivos desplegados en este artículo: ¿es posible delimitar una entidad cognoscible, prescindiendo de la reflexión sobre la misma delimitación como un recurso necesario, crítico y profundamente vinculado a tal posicionamiento? ¿No es acaso paradójico que la interdisciplina se plantee desde una particular articulación disciplinar que confronta la parcelación disciplinar frente a un sistema complejo, sin interrogarse acerca de los límites del sistema que su misma propuesta en tanto tal, propone?

Finalmente, desde un vértice construido con fines pedagógicos, entre la ingeniería social y la interdisciplina, a fin de proponer la reflexión sobre procesos de investigación que articulan a ambos, resulta imposible dar cuenta de la complejidad de los planteos involucrados sin fragmentar y hasta simplificar en exceso implicaciones y cuestiones extremadamente complejas, dado lo cual concluir con interrogantes dispone las coordenadas de un diálogo crítico deseable, que evite el quietismo conceptual, la rigidez metodológica o un objetivismo escasamente cuestionado, a los fines de continuar siendo críticos, en tanto pretensión de saber o de conocimiento científico que al hacerse, hace y des-hace al sujeto, en situación de ser mutado él mismo en objeto o en situación de ser el mismo quien traza los límites de las experiencias que, por otro lado, lo definen como tal. |

|

| |

Notas |

(1) Este texto fue trabajado en coautoría con estudiantes de la asignatura Ingeniería Social, actualmente graduados, a partir de los ejercicios realizados relativos al análisis del caso Brasilia. Así mismo, la extensión de las citas de los autores de este artículo, es en función de hacer posible vislumbrar los modos en que se construyó el trabajo aquí retomado en calidad dual de marco referencial y objeto de análisis, dado lo cual consideramos que se justifica su amplitud. En cuanto a la asignatura, la misma se ubica en los últimos semestres de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en la Universidad Latina de América. Está orientada a analizar las formas de intervención social, desde dinámicas de investigación acción participativa y militante, básicamente, focalizadas en los aportes que sea posible realizar desde el terreno de la comunicación. |

(2) El soporte bibliográfico central para que el grupo de estudiantes que cursaba la materia Ingeniería Social pudiera realizar su trabajo, fue la obra de Popper La sociedad abierta y sus enemigos (1945), pero se les sugirió igualmente lecturas de artículos actuales que retoman la misma desde diversos ángulos y desde lecturas críticas, frente a problemáticas teóricas o concretas relativas a las definiciones del autor en su propuesta de ingeniería social. |

(3) En adelante, sólo se citará nombre y año, a los fines de una necesaria economía textual. |

| (4) Ver: https://www.bbc.com/mundo/resources/idt-2da124ce-4604-4f03-b270-e123e406c7f4 |

| (5) La noción de falla y su vinculación con la de síntoma que aquí se refiere, fundada en las apropiaciones lacanianas de Žižek, tiene que ver con lo que el autor señala en El sublime objeto de la ideología: la falla surge cuando el circuito de la comunicación, es decir el pasaje a lo simbólico, se ha roto; entonces, el síntoma, destinado desde siempre a ser tal, se constituye en una comunicación por otros medios, una extensión de la comunicación fallida, de la palabra reprimida (2003: 47). Su inclusión explicativa en el fragmento tiene que ver con la falla de la utopía, que al ser tal queda clausurada en el orden real, pero porque lo es, porque es utópica, precisamente. Por otro lado, porque la pretensión de una sociedad igualitaria, exhibe la falla desde lo real, y al exhibirla, emerge el síntoma social. |

| (6) En la obra ya citada, Žižek señala que: “el síntoma es, hablando estrictamente, un elemento particular que subvierte su propio fundamento universal, una especie que subvierte su propio género”. Lo ejemplifica de manera concreta con la “libertad” del obrero, dado que al “venderla libremente” en el marco de las relaciones capitalistas, la pierde; entonces, “el contenido real de este acto de venta es la esclavitud del obrero al capital” (Žižek, 2003: pp. 47-48). |

| (7) Por las mismas razones que en el caso del trabajo citado anteriormente, en adelante se usará apellidos y año del trabajo. |

| (8) Paolo Fabbri, desde otro lugar de reflexión vinculado a la semiótica y las condiciones en las que se produce un giro semiótico que permita ingresar a la complejidad del lenguaje, sin “trocearlo” o fragmentarlo, a fin de comprender su capacidad de crear organizaciones específicas de sentidos, señala que entiende por “métodos […] una serie de conceptos formados e interdefinidos, pero sobre todo responsables de su interdefinición. […] si se habla de ´sujeto´ y ´objeto´ hay que explicar su relación. Y si se habla de ´intersubjetividad´ quiero saber qué significa este término, pero también quiero saber qué significa su posible correlato, la ´interobjetividad´ (un término menos extraño de lo que parece en una época como la nuestra, en la que los objetos conversan entre sí y a menudo hablan de nosotros)” (Fabbri, 2004: 51). |

| (9) Vale la pena el mencionar que, para la realización de este esquema, nos apoyamos no sólo en el contenido visto en clase, sino que complementamos con la lectura Repensar la ciudad: la dimensión ontológica de lo urbano de Daniel Hiernaux, donde el autor nos habla acerca de las características del “ser” ciudad. Conceptos como lo laberíntico, fugaz o fortuito nos llevaron a reflexionar que Brasilia, desde su concepción, no fue pensada como una ciudad, sino como una obra artística. Una obra de arte se caracteriza por ser inmutable en su forma, limitándose solamente a la interpretación que le dan aquellos que están en contacto con la misma. Por el contrario, una ciudad debe ser pensada y repensada por el imaginario de aquellos que se encuentran inmersos en ella (lo laberíntico) para, así, poderse someter a cambios dinámicos que faciliten el habitarla y llenarla de vida (lo fugaz). Se debe pensar a la ciudad como la perfecta simbiosis entre arquitectura y seres humanos, donde la comunicación (y su reformulación) se maneje de manera horizontal y, a la par, considerarla como un sujeto social más y no un objeto inmutable |

| (10) En el original, estas son las consideraciones metodológicas centrales: “The dependent variable in the research was weekly violent crime, as measured by the Uniform Crime Report program of the Federal Bureau of Investigation; violent crimes include homicide, rape, aggravated assault, and robbery. This data was obtained from the District of Columbia Metropolitan Police Department for 1993 as well as for the preceding five years (1988-1992). Additional data used for control purposes included weather variables (temperature, precipitation, humidity), daylight hours, changes in police and community anti-crime activities, prior crime trends in the District of Columbia, and concurrent crime trends in neighboring cities. Average weekly temperature was significantly correlated with homicides, rapes and assaults RA crimes), as has also been found in previous research; therefore temperature was used as a control variable in the main analysis of HRA crimes. Using time series analysis, violent crimes were analyzed separately in terms of HRA crimes (crimes against the person) and robbery (monetary crimes), as well as together” (Hagelin et al., 1999). |

|

Bibliografía |

COSTA, Camila y OLONA, Carol (s/f) “Brasilia, la moderna capital que no funcionó como Lúcio Costa y Niemeyer habían imaginado”. En BBC News Mundo.

Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/resources/idt-2da124ce-4604-4f03-b270-e123e406c7f4

Última consulta: mayo de 2020

CORIA, Kuky y PORTA MASSUCO, Camilo (2020). Galaxia Inter. Una introducción a las problemáticas interdisciplinarias (libro digital), SECAT, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

FABBRI, Paolo (2004). El giro semiótico. Las concepciones del signo a lo largo de la historia. Gedisa: España.

FOUCAULT, Michel (2013). La inquietud por la verdad, escritos sobre la sexualidad y el sujeto. Siglo Veintiuno: Argentina.

GARCÍA, Rolando (2011). “Interdisciplinariedad y sistemas complejos”, en Revista Latinoamericana de Metodología en Ciencias Sociales. Vol. 1, Número 1, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación: Argentina.

HAGELIN, J.; RAINFORTH, M.; ORME-JOHNSON, D.; CAVANAUGH, K.; ALEXANDER, Ch.; SHATKIN, S.; DAVIES, J.; HUGHES, A. and ROSS, E. (1999).

Effects of group practice of the Transcendental Meditation program on preventing violent crime in Washington D.C.: Results of the National Demonstration Project, June-July, 1993. Social Indicators Research, 47(2): 153-201.

Recuperado de: https://istpp.org/crime_prevention/

Última consulta: marzo de 2021

POPPER, Karl (1945). La sociedad abierta y sus enemigos. Editorial Paidós: España.

SAMAJA, Juan (2010). Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la investigación científica. Eudeba: Argentina.

ZELIS, Oscar (2016). “El orden simbólico y la concepción de símbolo en Lacan y Peirce”. VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XXIII Jornadas de Investigación XII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires: Argentina

Recuperado de: https://www.aacademica.org/000-044/877.pdf

Última consulta: marzo 2021

ŽIŽEK, Slavoj (2003). El sublime objeto de la ideología. Siglo Veintiuno Editores: Argentina. |

|